随着现代生活对温度控制的需求不断增长,制冷技术已成为工程热力学中一个至关重要的研究领域。制冷循环作为能量转换与传递的核心机制,不仅应用于家用冰箱、空调系统,还广泛服务于工业冷却、食品保鲜及医疗冷藏等领域。本文将系统解析制冷循环的基本原理、主要类型及其在工程实践中的关键作用。

一、制冷循环的热力学基础

制冷循环遵循热力学第二定律,通过外部做功将热量从低温热源传递至高温热源。其核心在于利用制冷剂的相变特性(如蒸发吸热与冷凝放热),实现连续的热量转移。典型的逆卡诺循环为理想模型,但实际工程中需综合考虑效率、成本与环境因素。

二、常见制冷循环类型

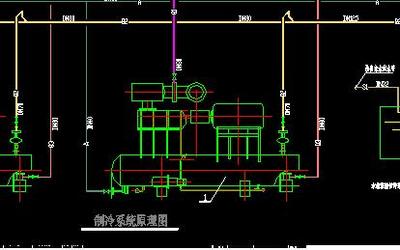

1. 蒸汽压缩制冷循环:最广泛使用的循环方式,包含压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四大组件。制冷剂在循环中经历压缩、冷凝、膨胀与蒸发四个阶段,实现高效制冷。

2. 吸收式制冷循环:利用热能(如太阳能或废热)驱动,通过吸收剂与制冷剂的相互作用完成循环,适用于能源回收场景。

3. 热电制冷循环:基于帕尔帖效应,通过电流直接产生温差,无需制冷剂,具有无振动、寿命长的优点,但效率较低。

三、制冷循环的关键参数与性能评估

制冷系数(COP)是衡量循环效率的核心指标,定义为制冷量与输入功的比值。工程设计中需优化组件匹配、选择环保制冷剂(如R134a替代氟利昂),并减少换热损失以提升COP。循环的稳定性、噪音控制及维护成本也是实际应用中的重要考量。

四、现代制冷工程的挑战与发展趋势

全球变暖与能源危机推动制冷技术向绿色化与智能化演进。新型制冷剂的研究(如自然工质CO2)、磁制冷与声制冷等创新循环的探索,正逐步解决传统循环的环保与能效瓶颈。同时,物联网技术与AI算法的集成,实现了制冷系统的自适应调控与故障预测,大幅提升工程可靠性。

制冷循环作为工程热力学的经典应用,其发展紧密关联着人类生活品质与可持续发展。通过深化热力学原理的理解,并融合多学科创新,未来制冷工程将继续为全球能源优化与环境保护提供关键解决方案。